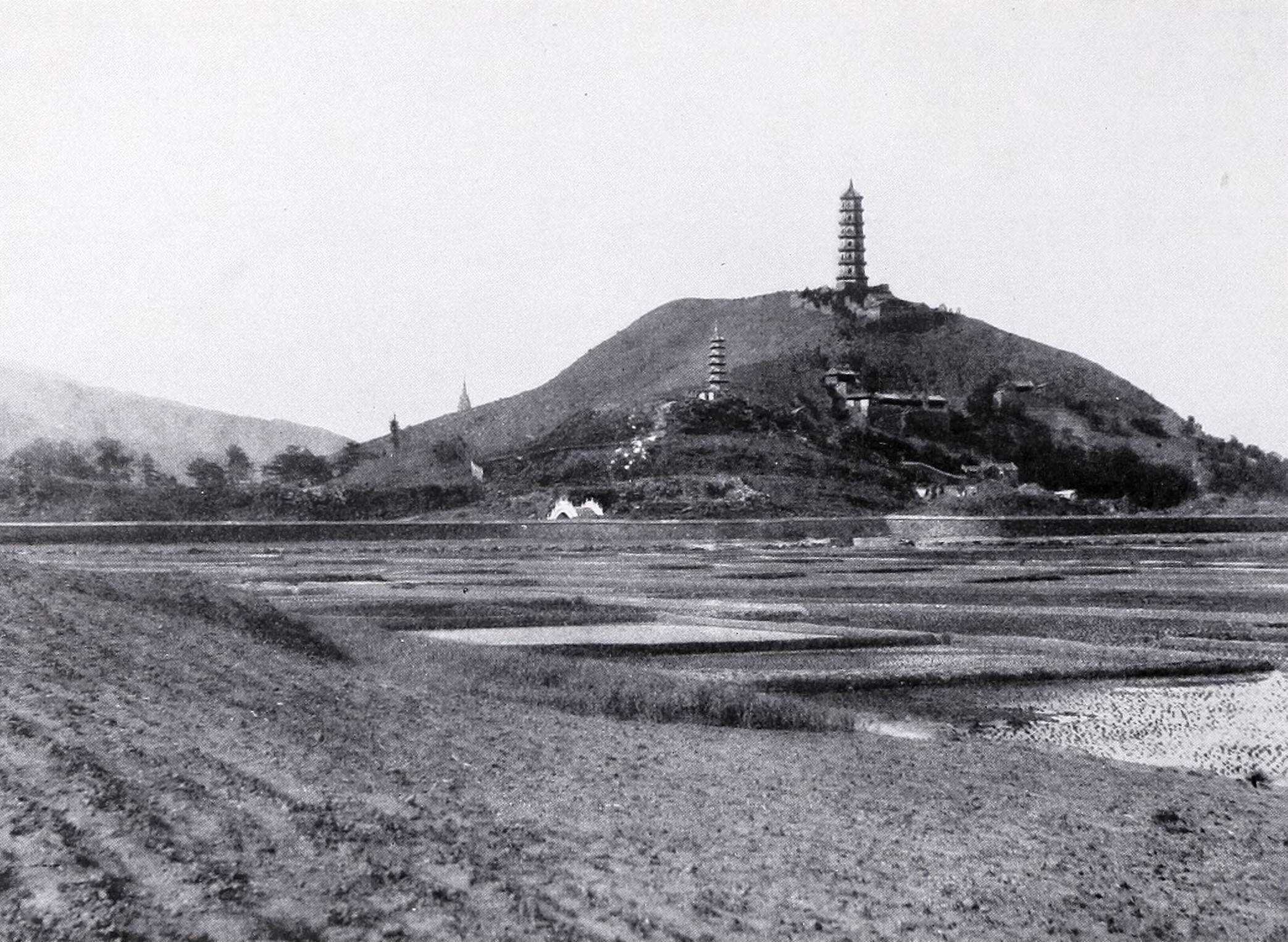

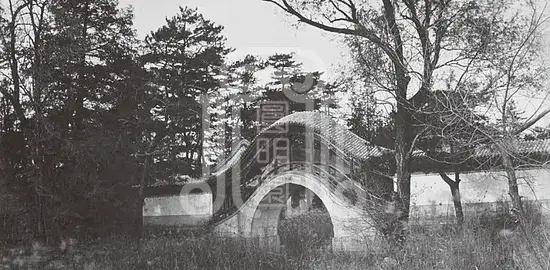

這張照片是圓明園規月橋殘跡,是一個叫穆默的德國人於1901年拍攝的。而1879年的規月橋是下面的樣子:

而1877年的養雀籠是下圖的樣子:

1901年是農曆辛丑年,此前一年的8月,八國聯軍已經佔領北京,慈禧太后和光緒皇帝已經跑了。而這位穆默,就是積極促成大清與十一國簽署《辛丑條約》的核心人物——德國駐華公使。他的前任,則是去年6月被義和團槍殺的克林德。

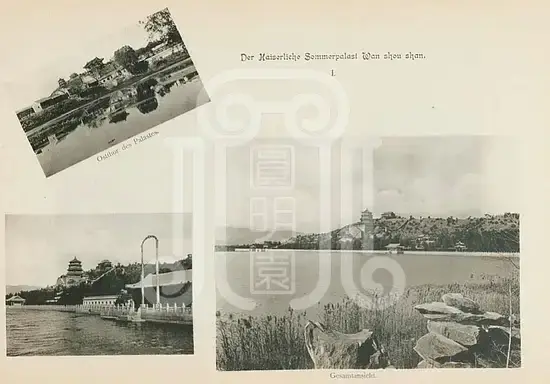

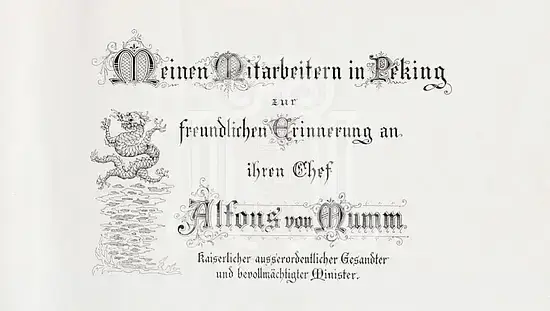

在《辛丑條約》簽訂後,穆默曾說到:“我們提出了不合理的要求,我們的要求得到了滿足。”他對部下說,歐洲人對於中國的印象,在絕大部分程度上是大錯特錯的。卸任回到德國後,穆默整理自己在華拍攝的照片,出版了《穆默的攝影日記》,專門向德國人介紹中國。

穆默著作的書影

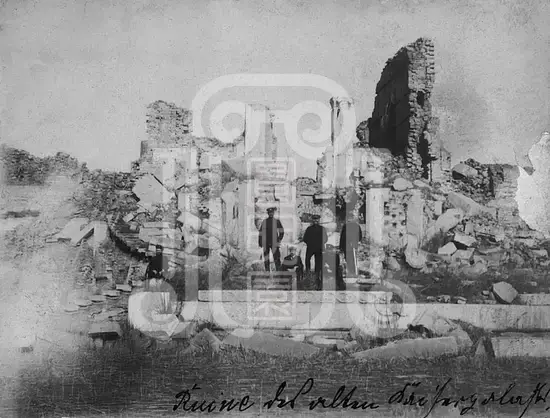

不知作為德國駐華公使,同時也作為一個侵略者,漫步在這萬園之園的廢墟上,拍下一組組照片時,穆默心裏有何感想?雖然他未必知道圓明園最美的樣子,但他一定知道,四十年前的1860年,闖入這裏並將其付之一炬的兩位強盜,如今已是他的盟友——英吉利和法蘭西。而從1840年以來,憑藉「船堅炮利」向大清提出不合理要求,並一一得到滿足的,又豈止英、法、德呢?

“(鴉片)迨流毒於天下,則為害甚巨,法當從嚴。若猶泄泄視之,是使數十年後,中原幾無可以禦敵之兵,且無可以充餉之銀。”這是林則徐在虎門銷煙前的遠慮,二十年後終成現實,1860年,英法聯軍自天津大沽登陸,長驅直入,對付清軍如摧枯拉朽一般,咸豐皇帝倉惶逃往承德避暑山莊。京師淪陷,圓明園被劫掠一空並遭到縱火焚毀……

說來就如同大清氣數未盡一般,圓明園經此一劫,雖已一片瘡痍,但還是有少量建築幸免於難,比如廓然大公、海嶽開襟。同治年間,曾勘查海嶽開襟,並試圖重修,後因經費拮据而作罷。光緒二十二年(1896),慈禧太后、光緒皇帝還曾三次遊覽至此,並修繕過這裏的幾處橋樑。不過此時的大清,甲午潰敗於日本,1895年簽署的《馬關條約》賠償日本2億兩白銀(後來又追加3000萬兩贖遼費)……不但不可能再修復圓明園,且已沒有「可充餉之銀」,距離覆滅也只有區區十餘年了。

中國攝影師賴阿芳於1879年拍攝的廓然大公内的靜嘉軒、峭茜居等建築。

法國駐華公使館秘書謝滿祿(羅伯特•德•賽瑪耶伯爵)1882年拍攝的海嶽開襟正殿。這位謝滿祿不但拍了不少照片,還收藏了十二獸首中的五個。剛剛回歸的馬首,最早就是他帶到歐洲的。

話題扯遠一點:大清的「囊中羞澀」早已有了徵兆,道光二十五年(1845)紫禁城延禧宮遭遇大火,建築化為灰燼,住在這裏的恬嬪富察氏葬身火海。但延禧宮就這麽荒廢着,一直到宣統元年(1909),端康皇貴太妃(光緒皇帝的瑾妃,珍妃的親姐姐)才計劃在這裏修座西洋式的水殿,不過還是沒錢,最後成了紫禁城裏的「爛尾樓」,大家今天去故宮參觀,還能看到它。

延禧宮西洋建築

言歸正傳,1900年八國聯軍攻入京城,慈禧太后帶着光緒皇帝狼狽逃亡西安。不知逃亡路上,她還記得四十年前避難承德的情形麽?

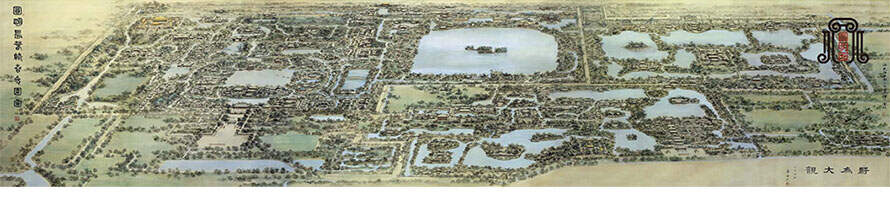

庚子事變,給了大清重重一擊,此後它已是氣若游絲,命懸一綫。《辛丑條約》索要的本息合計9.8億兩賠款,賠到抗日戰爭爆發都沒賠完。別說撥款修園子了,此時的圓明園連管都沒人管了,開始不斷有人去盜取有用的木材、石材……待到大清覆滅之後,圓明園徹底荒廢,被拆毀的建築無數,乾脆有附近村民搬到園子裏去住,一面種地,一面給遊園外國人做「導遊」,講點野史逸聞賺錢……

佩克哈墨爾是奧地利人,第一次世界大戰期間,作為奧匈帝國的軍人來中國參加對日作戰,並長期在中國服役。這是他1920年代拍攝的海晏堂東部殘跡。照片中的房子是陸元純家,此人在圓明園西洋樓遺址居住,知道很多園子裏的故事,幾乎每位到西洋樓遊覽的西方人都願意請他當嚮導,這也是他重要的收入來源之一。佩克哈墨爾後來定居德國,同樣將他在中國拍攝的照片整理出版,引起轟動。

曾在清華任教的美國人麻倫1924 年拍攝的養雀籠。一群人為盜取石材,正在拆毀養雀籠。

民國時期,北平市政府曾派人管理過圓明園,照片右下角這間小房子,就是管理員的值班房。不過,隨着抗戰爆發,這種象徵性的管理也放棄了。

1860年的第二次鴉片戰爭前後,西方各國得以在京城派駐使節,新開設的中國海關等處則有外國人任職,還有不少懷着淘金夢的西方人來到中國,來到北京。大概是對圓明園的壯美有過耳聞,這些人紛紛到此遊覽,最開始只限於西洋樓一帶,不過他們買通了看守園子的太監,得以深入中式園林地區,並用他們隨身擕帶的當時的高科技產品——照相機——為這座皇家園林留下了珍貴的影像。

德國人奧爾末是最早來到圓明園拍照的西方人,他懷揣淘金夢而來,後在大清海關任職。照片是他1873年來到圓明園遊覽時拍攝的迷宮大門,透過門洞能隱約看到黃花陣中心的石亭。門下坐的是和奧爾末同遊的朋友。

八國聯軍的德軍軍醫佩特斯1900年底和朋友們一起到圓明園西洋樓景區的諧奇趣遊覽,拍照留念。回國後,他也如穆默一樣,出版了一本關於中國的書。

圓明園興建之時,最出彩的建築群之一當屬歐洲傳教士郎世寧等人主持建造的西洋樓,大家耳熟能詳的大水法、十二生肖銅獸首,就是他設計的。而150餘年之後,它又毀於來自歐洲的列強之手。不過,我們今天還能看到部分150年前景觀,卻又得益於西方攝影技術的發明,以及來此拍照留念的西方人。

1840年是庚子年,第一次鴉片戰爭的爆發是中國近代史的開端;

1900年是庚子年,八國聯軍侵華,令中國徹底淪為半殖民地半封建社會;

2020年是圓明園罹難160周年,又逢庚子年。

這是歷史的巧合,更是歷史的刻度。或許,一座圓明園的興衰,也是國運的興衰,更像是18世紀以來東西方交流與衝突的縮影。它的滄桑,僅僅留在一本《圓明園舊影》當中是不夠的,更應該為每個國人所銘記。

本文中圓明園殘跡圖片皆出自《圓明園舊影》